“Una vita per le arti Marziali”

2.4 LA GIORNATA-TIPO NEL DOJO DEL MAESTRO URBAN.

Ritengo opportuno soffermarsi un po’ su ciò che era la giornata-tipo nel Dojo del Maestro Urban, che io vissi in maniera molto intensa nel lontano 1981; i segni di quell’esperienza li porto ancora dentro di me, sono sicuro che il raccontarla al lettore lo aiuterà a capire quanto fosse importante il Karate Go-Ju per Urban e per tutti noi suoi allievi, per ciò che esso trasmetteva ben oltre l’essere un’ Arte Marziale. Per non tediare il lettore, raggrupperò in fasi tutto ciò che avveniva durante la giornata.

L’inno della US Navy (la Marina Militare Americana) ci svegliava a tutto volume alle 4.30 del mattino (sembrava di essere tornato al servizio militare!). Il nostro giaciglio era il pavimento piuttosto duro del Dojo ed avevamo tutti un solo lenzuolo per difenderci dalle zanzare. Quest’ultimo andava piegato in maniera ordinata e riposto in un angolo del Dojo (n.d.a.: è un rituale che ancora oggi i miei allievi ripetono, anche se riguarda gli asciugamani che essi usano per asciugare il proprio sudore e per pulire il Tatami durante le sessioni di allenamento); tra l’altro il cuscino era rappresentato dal karategi stesso opportunamente piegato.

Iniziava con la pulizia del Dojo e la pulizia dei servizi igienici, il tutto accompagnato all’utilizzo del battitappeto elettrico; bisognava, inoltre, lucidare il pavimento, le armi (attrezzi tradizionali di Okinawa) e fare manutenzione al giardino sotto l’osservazione di ben sei Alani. A ciò si aggiungeva la cura e la preparazione della propria persona, che non andava affatto sottovalutata. L’immagine del Dojo e degli allievi in ordine rispecchiava l’ordine del Maestro ed egli, se tutto era stato fatto in modo corretto, dava un segnale di approvazione con un piccolo sorriso. Qualora fosse mancato ciò, era necessario rivedere ciò che si era fatto.

Ogni mattina bisognava fare esercizi di meditazione e di respirazione. In particolare c’era un rituale che mi diede molto da riflettere: il tiro con le freccette.

Esso all’inizio per me, come per gli altri allievi, sembrava un’incomprensibile perdita di tempo, ma dopo un’attenta analisi si rivelava una straordinaria e necessaria procedura utilizzata dal Maestro Urban con lo scopo non di vedere chi facesse più facilmente centro degli altri (quando ci si riusciva!), ma di analizzare la gestualità e lo sguardo di tutti, rivelando il proprio stato d’animo, come in un kata di KYU-DO (tiro con l’arco). Bisognava valorizzare ogni movimento e la respirazione ad esso abbinata, al fine di raggiungere la propria armonia. Il tutto veniva scandito da un timer, al fine di rispettare i tempi programmati.

Colazione ed inizio studio. La prima era preparata con gran cura ed abbondanza dal Maestro. Ci sedevamo tutti intorno ad un tavolo e con grande reciproco rispetto si prendeva ciò che si desiderava mangiare; solitamente, però, si doveva esaurire tutto, in quanto il non consumarlo sarebbe stato interpretato dal Maestro come un mancato apprezzamento per il lavoro da lui svolto e, dunque, un’offesa. C’era, però, una cosa che io facevo con riluttanza: bere il tè . Il bicchiere era profondo circa 30 cm ed il tè veniva dolcificato con il miele, il quale, a causa del suo peso, si depositava sul fondo, ma non era assolutamente permesso miscelarlo; dunque, dovevo berlo “al naturale”, sentendo il suo sgradevole (almeno per me!!!) sapore e solo alla fine gustando il dolce. Un giorno chiesi al Maestro il perché di tutto ciò, esternandogli anche la mia difficoltà all’utilizzo di un così scomodo bicchiere ed arrivando a chiedergli se ci fossero tazze o bicchieri più comodi! Egli mi guardò e sorridendomi mi disse: “ Vedi, Sensei Alberto, quel bicchiere non è posto lì a caso, ma ha un suo significato!”. Dicendo ciò attirò l’attenzione di tutti gli studenti seduti intorno al tavolo per la colazione: egli spiegò che nella vita e, dunque, nel lavoro, nello studio, nelle attività sportive, in generale, e nelle Arti Marziali, in particolare, si è sottoposti a fatica ed umiliazioni, per cui credendo in ciò che si fa ci si realizza completamente quando si raggiungono i propri obiettivi. Il bicchiere era la scelta di vita di ciascuno di noi, la bevanda amara (il tè) era il percorso faticoso (poiché nessuno ti regala qualcosa!), il dolcificante (il miele) sul fondo rappresentava la dolce sensazione del realizzare se stessi e le proprie soddisfazioni. I miei occhi si aprirono subito e da quel giorno trovai quella bevanda sempre un po’ più gradevole.

In mattinata, ci si dedicava a riportare sul proprio diario tutto ciò che era stato fatto il giorno precedente, in modo da trasmettere, poi, le proprie esperienze nei rispettivi Dojo. Successivamente, si andava fuori a far compere inerenti prevalentemente il cibo per il pranzo e la cena del giorno dopo, o si andava a visitare qualche scuola di Karate presente in zona. Il Maestro Urban, nel frattempo, si dedicava alla preparazione del pranzo, che di solito era abbondante e molto saporito. Durante il pranzo c’era un’aria molto conviviale e si conversava di Karate, di proprie idee, inerenti o meno la disciplina, di proprie esperienze, ecc. e in tutto ciò il Maestro ci assecondava; intanto, egli continuava a riempire i piatti e quei famosi bicchieri di tè.

Le prime ore pomeridiane erano dedicate al riposo; in un certo qual modo eravamo anche “obbligati”, per cui tutti dovevamo rilassarci nel massimo silenzio e nell’oscurità. In un angolo riluceva un piccolo lume accanto la statua di S.Antonio ed il tutto era accompagnato da un sottofondo di musica classica, così da conciliare il rilassamento (qualcuno, addirittura, prendeva sonno!). questa era una sorta di preparazione preliminare alle fatiche che ci aspettavano nelle ore successive.

Ore 17.00. si cominciava con un po’ di riscaldamento individuale e, successivamente, ognuno di noi dava lezione in base alle proprie esperienze; ognuno di noi, aveva la possibilità, a rotazione e secondo una rigorosa tempistica, di trasmettere i propri insegnamenti e di riceverne dagli altri, nel reciproco massimo rispetto.

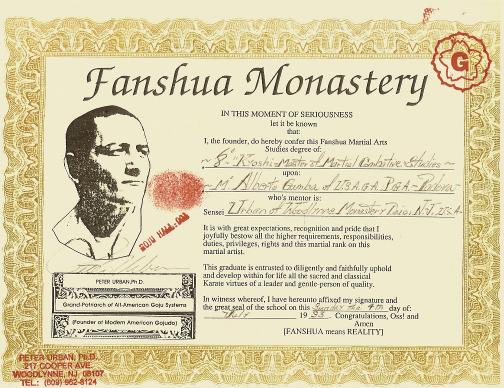

Il lettore capirà bene che il bagaglio di apprendimento era davvero notevole. tre ore era il tempo a disposizione per compiere tutto ciò, seguito da una pausa atta a farci prender fiato per la vera e propria fatica che di lì a poco avremmo affrontato. A tal proposito voglio ricordare che il Dojo del Maestro Urban non era grande, come io stesso immaginavo, ma aveva sotto la sala dove operavamo, un interrato che il Maestro chiamava “la cambusa” o “la tana” (ricordo che egli era un ex US Navy): essa era fredda e non accogliente, con la sola presenza di due fantocci e disegni rappresentanti il male (come si nota dalla foto precedente) entrambi usati per colpire. Confesso che quando vidi quella sala per la prima volta rimasi molto deluso; tra l’altro questi due attrezzi messi lì mi davano una sgradevole sensazione di sporcizia; ma, ancora una volta, dovetti ricredermi su ciò che pensavo: quella patina appiccicosa era un misto di sangue, sudore e polvere a riprova dei duri allenamenti che avrei affrontato di lì a poco. Ci si allenava a colpire quei due elementi con calci, pugni, ginocchiate fino a far scorrere il proprio sangue dalle mani e dai piedi. Il Maestro seguiva tutto dalla sala superiore ed impartiva ordini come un Comandante in plancia usando un rudimentale interfono, come quelli presenti sulle navi un po’ di tempo fa.

Nel frattempo giungeva il momento dell’allenamento vero e proprio, consistente nel kumitè , condotto in quella sala dove gradi e colori di cinture non avevano alcun significato e dove non esistevano categorie di peso. Nel gruppo, io ero fisicamente il più piccolo di tutti ed avevo dei colleghi di colore che erano degli autentici “armadi”. Credevo che non sarei mai riuscito a risalire alla sala superiore con le mie gambe, in quanto il combattimento prevedeva rounds di 2 minuti, che ognuno di noi doveva affrontare a rotazione con tutti gli altri (eravamo circa una decina!), senza alcuna pausa da calci, pugni e proiezioni c’era letteralmente da tirar fuori l’anima, perché tutto ciò andava avanti fino alle 23.00. Ad un segnale dalla sala superiore, si terminava e si usciva dalla cambusa in un modo pietoso, pieni di lividi, sporchi e grondanti di sudore. In questo tipo di allenamento non c’era autocontrollo e si doveva colpire senza esitazione e con tutta la forza possibile, altrimenti si veniva messi k.o. in pochi secondi; era un Karate particolare, un full-contact eseguito senza alcun apparato protettivo per i karateka. Ricordo che in uno di questi, una sera, durante un acceso scambio di tecniche con un allievo, Cintura Nera III° DAN, io gli asportai ben due denti con uno Gyaku Tsukì. Ciò non fu affatto intenzionale, ma, quando risalimmo dalla sala, io cercai di giustificarmi affermando che non era stata mia intenzione e pensando di essermi fatto un nemico; ma il ragazzo mi disse solo “Good, good Alberto” ed il Maestro intervenne dicendo che “il Karate non è danza classica: o lo si fa, o non lo si fa!”. In seguito, venivo a sapere che egli aveva combattuto per 3 anni in Vietnam e che ora faceva parte della Squadra Narcotici della Polizia del New Jersey; tra l’altro, tutti i ragazzi del gruppo facevano parte delle forze di Polizia.

Una volta risaliti dalla cambusa, ci si rimetteva in ordine cambiando il karategi per rendersi presentabili davanti al Maestro. Ore 23.30: era il momento della cena. Tutto, ancora una volta, era perfettamente programmato, ma io non ho mai trovato altrove tanta fatica nel rispettare un iter giornaliero così strutturato. Nei miei pensieri ritornava incessante il periodo della naja. La cena, comunque, era preparata come sempre dal Maestro e consumata a terra su di una stuoia di paglia di riso; era abbondante come il pranzo e la colazione e, naturalmente, imperava la presenza di quell’enorme bicchiere di tè sempre pieno. La cena, inoltre, consisteva in molto riso e frutta, che il Maestro elaborava in maniera fantasiosa, seguendo ciò che aveva imparato ad Okinawa, in Giappone e dalla propria moglie, tra l’altro, giapponese.

Terminata la cena, si ricomponeva il Dojo, riportandolo al suo clima naturale, in preparazione della conclusione di giornata. Nel frattempo, iniziavano ad entrare in Dojo persone che non avevo mai visto (ero all’inizio del mio seminario). Il Maestro mi aveva consigliato di portarmi dietro dall’Italia una scacchiera: era giunto il momento del Jiyu Kumitè (combattimento libero) con gli scacchi. Tutti seduti ed accoppiati nei vari angoli del Dojo, si iniziava il combattimento silenzioso, diverso da quello dove si odono i kiai (urlo per accumulare forza, coraggio ed imporre panico all’avversario). Naturalmente, il Maestro girava tra noi e dispensava ospitalità offrendo tè a queste persone le quali non erano solo praticanti di Arti Marziali, ma anche esperti di scacchi. Il clima era molto cordiale e rilassante ed io, tra l’altro, mi consideravo una Cintura Bianca degli scacchi, in quanto perdevo ogni incontro. Il Maestro consigliava a tutti i karateka di avere sempre una scacchiera a portata di mano: infatti, se per diversi motivi (in treno, in auto, con un braccio od una gamba ingessata) non è possibile fare Jiyu Kumitè, lo si può fare con una scacchiera; Scacchi e Karate sono discipline che convivono in perfetta armonia, egli affermava, ed io ho trasmesso anche questo ai miei allievi, di ritorno dagli Stati Uniti. Oggi alcuni di essi sono anche ottimi giocatori di Scacchi.

Il giorno volgeva alla fine e già ne stava per iniziare un altro: mancavano poche ore alla sveglia e c’era solo il tempo di spiegare il proprio lenzuolo ed avvolgere la giacca del karategi per farne un cuscino; ci si stendeva a terra e mentre ci si copriva già iniziava a regnare il silenzio. I miei pensieri correvano già a ciò che ci avrebbe portato il giorno dopo; di lì a poco, infatti, avremmo avuto la sveglia con l’inno della Marina Americana…